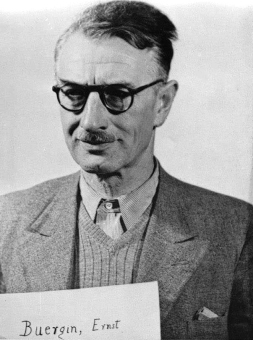

Ernst Bürgin (1885–1966)

© National Archives, Washington, DC

(Das Urteil im I.G.-Farben-Prozess. Der vollständige Wortlaut. Offenbach am Main: Bollwerk 1948, S. 99.)

„Persönlich hatte ich keinen Grund zum Beitritt [in die NSDAP]; aber um zu verhindern, dass zwischen Belegschaft und Leitung von den Parteiinstanzen ein Keil getrieben würde, habe ich die Einladung zum Beitritt angenommen. Schliesslich bedeutete dies ja keinen Wechsel des Gebetbuches, und ich habe bei mir auch keine Veränderung festgestellt, nachdem ich vom Volksgenossen zum Parteigenossen wurde.“[1]

Ernst Bürgin kam am 31. Juli 1885 in Wyhlen zur Welt. Nach der Schule in Basel nahm er ein Studium der Chemie in Basel und Berlin auf, wo er 1911 bei Walther Nernst über das Thema „Beiträge zur Kenntnis der Entstehung von Perboraten durch Elektrolyse“ promoviert wurde. 1912 absolvierte er als Einjährig-Freiwilliger seinen Militärdienst im Schleswig-Holsteiner Fußartillerie-Regiment 9. Ab 1913 arbeitete er als Versuchschemiker bei Landshof & Meyer in Berlin, insbesondere im Bereich der Elektrochemie.

Während des Ersten Weltkrieges diente Ernst Bürgin vier Jahre an verschiedenen Fronten; zurückgekehrt, war er zunächst zwei Jahre arbeitslos. 1920 erhielt er eine Stelle als Elektrochemiker im Werk Rheinfelden der Chemischen Gesellschaft Griesheim-Elektron und stieg 1924 zum Prokuristen und Leiter dieses Werkes auf. 1922 heiratete er Hildegard Fechtig, das Paar bekam vier Kinder.

1931 wurde Ernst Bürgin Leiter des Werkes Bitterfeld-Süd, 1933 Direktor und 1938 Leiter der Betriebsgemeinschaft Mitteldeutschland. Ab 1936 arbeitete er Carl Krauch für den Vierjahresplan mit statistischen Daten zu. 1937 trat er der NSDAP bei, ein Jahr später wurde er ordentliches Vorstandsmitglied der I.G. Farben. Hier war er Mitglied im Technischen und im Chemikalienausschuss. 1941 wurde ihm das Kriegsverdienstkreuz Zweiter, zwei Jahre darauf das Erster Klasse verliehen. 1942 wurde er zudem „Wehrwirtschaftsführer“, er war Mitglied der Wirtschaftsgruppe Chemie.

Im Juni 1947 wurde Ernst Bürgin von der U.S. Army verhaftet und im Nürnberger Prozess gegen I.G. Farben angeklagt. Im folgenden Jahr verurteilte ihn das Gericht zu zwei Jahren Haft wegen „Plünderung und Raubs“, insbesondere wegen seiner Verantwortung für die Ausbeutung norwegischer Aluminium-Vorhaben zur Leichtmetallproduktion für die deutsche Luftwaffe

Ein Teil seines Nachlasses befindet sich im Archiv des Fritz Bauer Instituts, wo er der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung steht.

(SP)