Häftlingsstärke und Zusammensetzung der Häftlingsgruppen

© Henri Sonnenbluck

Auf der Baustelle der I.G. Farbenindustrie in Auschwitz-Monowitz mussten Häftlinge aus zahlreichen europäischen StaatenSklavenarbeit leisten.

Dem seit Frühjahr 1941 eingesetzten Buna-Außenkommando gehörten zunächst vor allem polnische Häftlinge an, seit Frühjahr 1942 kamen jüdische Häftlinge aus Frankreich hinzu, die im Stammlager Auschwitz untergebracht waren. Im Juni 1942 begann die SS im Rahmen einer größeren Verlegungsaktion mit dem Abtransport nicht-jüdischer polnischer Häftlinge aus Auschwitz in Konzentrationslager des „Altreichs“. Damit erhöhte sich im Buna-Außenkommando der Anteil der jüdischen Häftlinge, die im Laufe der Zeit die überwiegende Mehrheit aller Lagerinsassen stellten.

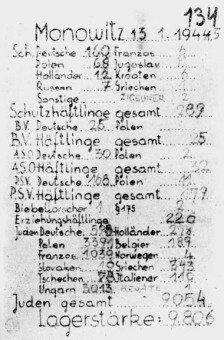

Ende Oktober 1942 verlegte die SS aus dem Stammlager Auschwitz eine erste Gruppe von Funktionshäftlingen in das neu eröffnete KZ Buna/Monowitz. In den folgenden Wochen wuchs die Zahl der Lagerinsassen rasch an. Am 27. Oktober 1942 traf ein Deportationszug aus dem KZ Westerbork, Niederlande, mit 841 jüdischen Häftlingen ein, von denen lediglich 224 Männer als „arbeitsfähig“ selektiert und nach Monowitz „überstellt“ wurden. Die übrigen Deportierten wurden in Birkenau vergast. Zwei Tage später folgte ein Transport mit Häftlingen aus dem KZ Dachau, die für den Bau des Buna-Werks der I.G. Farben arbeiten sollten. Am 30. Oktober 1942 wurden im Stammlager von der SS etwa 800 männliche jüdische Häftlinge aus dem Deutschen Reich als „arbeitsfähig“ selektiert und nach Monowitz verlegt. Ende Oktober 1942 befanden sich 2.100 Häftlinge im KZ Buna/Monowitz. Im September 1943 waren von den 6.500 Insassen 5.400 als Arbeitskräfte bei der I.G. Auschwitz eingesetzt. Im Sommer 1944 erreichte die Lagerstärke ihren Höhepunkt mit über 11.000 Häftlingen infolge der Verschleppung von hunderttausenden Jüdinnen und Juden aus Ungarn nach Auschwitz. Ein Teil der an der Rampe in Birkenau als „arbeitsfähig“ selektierten Deportierten wurde nach Buna/Monowitz „überstellt“ und dort in Zelten untergebracht. Am Neujahrstag 1945 waren 10.350 Häftlinge im KZ Buna/Monowitz.

Etwa 90 bis 95% der Häftlinge in Buna/Monowitz waren Juden, die aus Deutschland, Österreich, Polen, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Norwegen, Griechenland, Ungarn, Rumänien, Serbien, Italien, Luxemburg und der Tschechoslowakei kamen. Unter den nicht-jüdischen Häftlingen dominierten Polen, Bürger der UdSSR und „Reichsdeutsche“. Hinzu kamen Sinti und Roma, die etwa 1–2% der Insassen von Monowitz ausmachten. Nach erfolgreichen Fluchtversuchen überstellte die SS im Sommer 1943 einen "/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/langs/en.js?1228903100" type="text/javascript"> großen Teil der polnischen und tschechischen Häftlinge in die Konzentrationslager Buchenwald und Sachsenhausen.

Im KZ Buna/Monowitz waren fast ausschließlich männliche Häftlinge inhaftiert. Die Ausnahme bildete eine kleine Gruppe von etwa 10–20 Polinnen, die spätestens seit Sommer 1944, möglicherweise auch schon seit Ende 1943 in einem extra eingezäunten Bordellblock als Zwangsprostituierte untergebracht wurden.

Die Funktionsposten innerhalb des Lagers als Blockälteste, Stubendienste, Block- und Lagerschreiber, Häftlingsärzte und -pfleger oder außerhalb des Lagers als Kapos von Arbeitskommandos nahmen vor allem Häftlinge aus dem Deutschen Reich, aus Österreich und Polen ein. Hierbei spielte neben politischen und persönlichen Verbindungen die Fähigkeit, die von der SS in deutscher Sprache erteilten Befehle zu verstehen, eine wesentliche Rolle.

(FS)