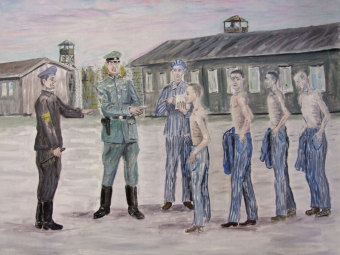

Der Ablauf von Selektionen im Lager

© Benjamin Grünfeld

(Gregoire M. Afrine, Eidesstattliche Erklärung, 5.6.1947, NI-7184. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI, ADB 75 (d), Bl. 98–102, hier Bl. 100.)

(Leon Staischak [Stasiak], Eidesstattliche Erklärung, 3.9.1947, NI-10928. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI, ADB 75 (d), Bl. 208–218, hier Bl. 217)

Die Selektionen im KZ Buna/Monowitz fanden in den Blocks, auf dem Appellplatz oder morgens am Lagertor beim Ausmarsch der Häftlinge statt. Die Selektionen in den Blocks wurden nach Arbeitsschluss und wiederholt an arbeitsfreien Sonntagen vorgenommen, damit der I.G. kein Arbeitsausfall entstehe. Ein Gongschlag verkündete die Blocksperre. Der Blockälteste gab jedem Häftling einen Zettel mit seiner Nummer, Namen, Beruf, Alter und Nationalität. Alle Häftlinge eines Blocks – bis zu 250 Häftlinge – mussten sich bis auf die Schuhe nackt in den „Tagesraum“ drängen. Dann hatten sie einzeln ins Freie zu gehen, wo sie eine Kommission aus dem SS-Lagerarzt, dem Lagerältesten des Häftlingskrankenbaus, dem SS-Sanitätsdienstgrad (SDG), dem Blockältesten und dem Blockschreiber erwartete. Vor dem SS-Arzt hatte der Häftling stehen zu bleiben, seinen Zettel abzugeben und sich zu drehen, so dass sein Gesäß sichtbar werde – und damit, ob er dort noch über letzte Fettreserven verfüge –, und zurück in den Block zu gehen. Die Häftlinge versuchten zu sehen, auf welchen Stapel – „arbeitsfähig“ oder „arbeitsunfähig“ – der SDG und der Blockschreiber auf Anweisung des SS-Arztes ihre Karte gaben. Die Unsicherheit und Diskussionen der Häftlinge, wie über sie entschieden worden war, klärten sich erst nach ein oder zwei Tagen, wenn der Häftlingsschreiber des Rapportführers beim Morgenappell die Nummern derjenigen aufrief, die selektiert worden waren. Die SS brachte sie kurz darauf mit Lastwagen nach Birkenau in die Gaskammern. Meist kam ihre Kleidung schon nach wenigen Stunden zurück, um für andere Häftlinge verwendet zu werden.

Ähnlich verliefen die Selektionen auf dem Appellplatz. Die Häftlinge mussten blockweise antreten, wurden von der erwähnten Kommission oberflächlich begutachtet und die Nummern der Selektierten aufgeschrieben. Manchmal täglich, manchmal aber auch in längeren Abständen – dies hing wohl mit der Beschwerdelage der I.G.-Angestellten über die Häftlinge zusammen – fanden Selektionen beim Ausmarsch der Häftlinge morgens am Lagertor statt. Der Arbeitseinsatzführer, der SS-Lagerarzt, der Rapportführer und der Lagerälteste begutachteten die in Fünferreihen vorbeimarschierenden Häftlinge und holten die „nicht arbeitsfähigen“ heraus. Häufig nahmen hohe I.G.-Angestellte, unter ihnen der Betriebsführer Walther Dürrfeld, an den Selektionen am Lagertor teil, um zu sehen, dass ‚die Richtigen‘ selektiert wurden. Am Lagertor wurden in der Regel 40–50 Häftlinge zurückbehalten und einer kurzen Untersuchung durch die Ärztekommission unterzogen, 20–30 von ihnen brachte die SS wenig später nach Birkenau.

Die absolute Zahl der Selektionen im Lager lässt sich wegen der stark schwankenden Angaben der überlebenden Häftlinge und der unvollständigen Überlieferung von Dokumenten nicht mehr feststellen. Das Fehlen zeitlicher Fixpunkte im Lagerleben machte eine chronologische Einordnung in der Erinnerung schwer. So wird vor allem von besonders großen Selektionen berichtet, wie der vom 17. Oktober 1944, bei der nach den Aufzeichnungen des Sonderkommando-Häftlings Zalman Lewental 2.000 Häftlinge selektiert wurden.[1] Der Arbeitsplatz eines Häftlings und, zu welcher Zeit er in Monowitz inhaftiert war, beeinflusste, welche Selektionen ihm bekannt waren; z.B. erfuhren im Lager arbeitende Häftlinge von den Selektionen am Lagertor höchstens indirekt. Aus den schwankenden Angaben der Überlebenden lässt sich schließen, dass wahrscheinlich alle 4–6 Wochen, zumindest jedes Vierteljahr eine Selektion im Lager von der SS durchgeführt wurde.

(MN)