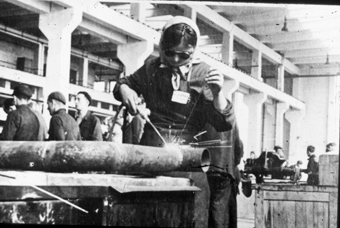

Osteuropäische Zwangsarbeiterinnen bei I.G. Auschwitz

© Fritz Bauer Institut (Zahn-Nachlass)

(Wochenbericht Nr. 62/63 für die Zeit vom 27.7. bis 9.8.1942, NI-14553. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI, Prosecution Exhibit 1992, reel 033, Bl. 359–360, hier Bl. 360.)

(Benedikt Kautsky: Teufel und Verdammte. Erfahrungen und Erkenntnisse aus sieben Jahren in deutschen Konzentrationslagern. Zürich: Büchergilde Gutenberg 1946, S. 240.)

Ich erhielt Vernehmungsniederschriften über derartige Verhöre stets mit dem Vermerk, eine neue Niederschrift anzufertigen, in der die Aussagen, in denen die Lagerführung angegriffen werde, fortzulassen seien.“

(Günther Lotzmann, Eidesstattliche Erklärung, 3.9.1947, NI-10166. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI, ADB 74 (d), Bl. 102–116, hier Bl. 113–114.)

Auf der Baustelle der I.G. Auschwitz wurden auch nicht-jüdische Arbeiter/innen osteuropäischer Herkunft zur Arbeit gezwungen. Darunter befand sich eine große Anzahl Frauen insbesondere aus den vom Deutschen Reich besetzten Gebieten der Sowjetunion, aus dem Generalgouvernement und dem Reichskommissariat Ukraine. Diese in der NS-Terminologie als „Ostarbeiterinnen“ bezeichneten Frauen waren nach einer Richtlinie des Reichsarbeitsministeriums „von Anfang an explizit und umfassend vom Arbeitsschutz einschließlich Jugend- und Mutterschutz ausgenommen“[1]. Der I.G.-Werksleiter Walther Dürrfeld rechnete im Januar 1942 mit dem Einsatz von etwa 3.000 bis 4.000 ukrainischen Arbeiterinnen und Arbeitern auf der Baustelle; im Mai 1942 arbeiteten dort die ersten Gruppen ukrainischer Frauen. Sie waren im „Lager V – Tannenwald“ untergebracht und wurden unter elenden Bedingungen zur Arbeit gezwungen: sogar Oberingenieur Max Faust bemerkte, dass die Frauen armselig gekleidet gingen.

Teilweise empfanden die leitenden Angestellten Mitleid insbesondere mit den Frauen, so dass nach einiger Zeit disziplinarische Vorgaben zu ihrer Behandlung an deutsche Vorgesetzte gegeben wurden. Diese bezogen sich insbesondere auf den Lagerführer des Lagers V, Theodor Pillich, von dem berichtet wurde, dass er Insassen häufig persönlich verprügelte.[2] Ihre höchst unzureichende Ernährung mussten die „Ostarbeiterinnen“ mit allen Mitteln aufbessern; vielen Frauen schien die Prostitution bei ‚besserverdienenden‘ Westarbeitern oder Deutschen der einzige Weg zu sein. Benedikt Kautsky bezeichnet Buna gar als „ungeheures Bordell“[3].

Zahlreiche Frauen versuchten, dieser Situation durch Flucht zu entkommen. Bis zum 20. August 1942 waren von 944 eingesetzten Russinnen und Ukrainerinnen 118 geflohen. Die I.G. verhängte zunächst schwere Strafen, stellte aber schnell fest, dass eine höhere Arbeitsproduktivität der „Ostarbeiterinnen“ eher durch ‚Milde‘ erreicht werden konnte und kaufte im Zuge dessen z.B. im September 1942 und im September 1943 verbilligte Kleidung aus den Magazinen des KZ Auschwitz für sie. Im Oktober 1942 führte die I.G. ein Akkordsystem ein, mit dem die zu schwersten Erdarbeiten herangezogenen Frauen mit Kindern noch effektiver ausgenutzt werden sollten.

Insgesamt muss die Lage der „Ostarbeiterinnen“ als unzumutbar bezeichnet werden: Sie wurden innerhalb der NS-Rassenideologie diskriminiert, was sich auch in um 1/3 geringeren Löhnen im Vergleich zu deutschen Arbeiter/innen und im Wegfall von Zuschlägen und Urlaub niederschlug. Darüber hinaus lebten die Ostarbeiterinnen in ihren Baracken quasi unter Hausarrest, da sie in den seltensten Fällen Passierscheine erhielten, ihre geringe Freizeit außerhalb des Lagers V zu verbringen. Der Willkür ihrer deutschen Bewacher waren sie wehrlos ausgeliefert, wurden doch aus Protokollen entsprechender Verhöre stets die Namen der deutschen Schläger gestrichen.

Informationen über die Befreiung der osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen und ihr weiteres Schicksal konnten nicht recherchiert werden.

(SP)