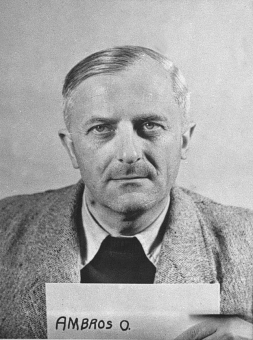

Otto Ambros (1901–1990)

© National Archives, Washington, DC

(Otto Ambros, Eidesstattliche Erklärung, 29.4.1947, NI-9542. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI.)

(Otto Ambros, Eidesstattliche Erklärung, 29.4.1947, NI-9542. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI.)

(Otto Ambros, Eidesstattliche Erklärung, 29.4.1947, NI-9542. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI.)

(Otto Ambros, Eidesstattliche Erklärung, 29.4.1947, NI-9542. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI.)

(Otto Ambros: Gedanken zu meiner Verurteilung durch das Nürnberger Gericht am 29./30. Juli 1948. Im Oktober 1948. Unveröffentlichtes Manuskript, 39 Seiten. BASF-Archiv, Nürnberg I, Privatakte Dr. Heintzeler, S. 28.)

„Ich sah keinen Anklagepunkt, der sich gegen meine Person richten konnte. Erst die Vernehmung durch die Anklagebehörde wies auf den Fall des Werkes Auschwitz der I.G. Farbenindustrie, wobei ich aber ursprünglich nicht ahnte, worin mein Vergehen liegen konnte.“[1]

Otto Ambros wurde am 19. Mai 1901 in Weiden in der Oberpfalz, geboren. Er trat einem Freikorps bei und diente 1919 als Zeitfreiwilliger bei der Unterdrückung der revolutionären Aufstände in München, 1920 im Ruhrgebiet, und 1921 in Oberschlesien auf Seite deutscher Nationalisten bei den ‚Kämpfen um den Annaberg‘ gegen die Angliederung des Gebietes an Polen. 1920 hatte er begonnen, Chemie und Landwirtschaft in München zu studieren, wo er 1925 bei dem Nobelpreisträger Richard Willstätter zum Dr. Phil. promoviert wurde. Ein Jahr später trat er eine Stelle im Ammoniaklabor des BASF-Werkes Oppau an. 1930 unternahm er eine einjährige Studienreise in den Fernen Osten. Innerhalb der Firma stieg er rasch auf, 1935 leitete er die Bauarbeiten des ersten Buna-Werks in Schkopau.

Am 1. Mai 1937 trat er in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer 6099289). 1938 wurde er als ordentliches Mitglied in den Vorstand der I.G. Farben berufen. 1940 wurde er Berater der Abteilung Forschung und Entwicklung des Vierjahresplans unter dem I.G. Farben-Aufsichtsratsvorsitzenden Carl Krauch: Ambros, Giftgas- und Buna-Experte der I.G., war als „Wehrwirtschaftsführer“ im Bereich „Chemische Kampfstoffe“ tätig. Mitte Mai 1943 erläuterte Ambros in einem persönlichen Vortrag im Führerhauptquartier Hitler die Wirkung der neuen deutschen Nervengase Tabun und Sarin. Im folgenden Jahr wurde er Geschäftsführer (Betriebsführer) des Buna-Werkes IV und der Treibstoffproduktion in Auschwitz. Zwischen 1941 und 1944 besuchte er die Baustelle I.G. Auschwitz insgesamt achtzehn Mal. Ambros war aktiver Befürworter des Einsatzes von KZ-Häftlingen auf der Baustelle, am 12. April 1941 schrieb er an I.G.-Direktor Fritz ter Meer: „Anlässlich eines Abendessens, das uns die Leitung des Konzentrationslagers gab, haben wir weiterhin alle Maßnahmen festgelegt, welche die Einschaltung des wirklich hervorragenden Betriebs des KZ-Lagers zugunsten der Buna-Werke betreffen.“[2] Aus seiner Sicht stellte sich das KZ Buna/Monowitz als Glück für die Häftlinge dar.

Otto Ambros war Träger des Kriegsverdienstkreuzes 1. und 2. Klasse und des „Ritterkreuzes des Kriegsverdienstkreuzes“.

1946 wurde er von der U.S. Army verhaftet, konnte jedoch zunächst in der französischen Zone in Ludwigshafen weiter für die BASF arbeiten. Erst kurz vor Beginn des Nürnberger Prozesses gegen I.G. Farben wurde er an die Justiz ausgeliefert. Ambros wurde 1948 wegen „Versklavung“ und „Massenmords“ für schuldig befunden und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Die Verurteilung empfand er als ungerechtfertigt.

1951 entlassen, hatte Ambros bereits 1954 zahlreiche Aufsichtsratsmandate inne, u.a. bei Chemie Grünenthal (wo er während des Contergan-Skandals 1961/1962 tätig war), Feldmühle und Telefunken. Er arbeitete als Wirtschaftsberater in Mannheim und beriet u.a. Bundeskanzler Adenauer und den Großindustriellen Flick. Nach seinem Tod 1990 würdigte ihn BASF in einer Todesanzeige als „[e]ine ausdrucksvolle Unternehmerpersönlichkeit von großer Ausstrahlungskraft“[3].

(SP)