Häftlingsunterkünfte

© Henri Sonnenbluck

(Fritz Kleinmann: Überleben im KZ. In: Reinhold Gärtner / Fritz Kleinmann (Hg.): Doch der Hund will nicht krepieren… Tagebuchnotizen aus Auschwitz. Thaur: Kulturverlag 1995, S. 34–114, hier S. 64.)

(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 61.)

(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 63.)

Im März 1942 wurde mit der Errichtung des Lagers IV für Zivilarbeiter, das spätere KZ Buna/Monowitz, mit einer Ausdehnung von etwa 500 x 270 Metern begonnen. Das auf dem dazu bestimmten Baugelände befindliche Dorf Monowice wurde zuvor von dem sogenannten Außenkommando abgerissen und dem Erdboden gleich gemacht.

Nach der Errichtung des Lagers fanden die ersten Ende Oktober 1942 ankommenden 600 Häftlinge sechs bis acht Holzbaracken vor, in denen für jeden eine Schlafpritsche bereitstand. Diese Baracken waren ursprünglich für je 55 Zivilarbeiter ausgelegt. Sie waren aus Holzfertigteilen zusammengesetzt, je etwa 26 Meter lang und acht Meter breit und an die Fernheizung des Buna-Werks angeschlossen. Mit den in kurzer Folge ankommenden Transporten war das Lager nach wenigen Wochen überfüllt. In jeder Baracke wurden bis zu 250 Häftlinge gedrängt untergebracht. Im Schnitt teilten sich zwei, manchmal auch drei bis vier Häftlinge einen Schlafplatz, der Kopf des einen an den Füßen des anderen liegend.

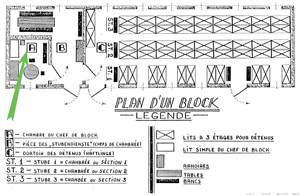

Das KZ Buna/Monowitz wurde in mehreren Schritten erweitert: Die Häftlinge mussten bis Frühjahr 1943 täglich neun Stunden auf der Baustelle der I.G. und anschließend drei bis vier Stunden am Lagerausbau arbeiten. Zuletzt war das Lager auf 56 durchnummerierte Baracken angewachsen, in der Lagersprache auch „Blocks“ genannt. Darunter befanden sich, neben den Baracken, die als Unterkünfte dienten, neun Baracken, in denen der Häftlingskrankenbau eingerichtet wurde, fünf Baracken belegte das so genannte Arbeitserziehungslager, je eine war reserviert für das Lagerbordell, die Küche, die Schreibstube und die Kleiderkammer. Daneben gab es einen „Prominentenblock“ für bis zu 50 Funktionshäftlinge. Ein Teil der lagerinternen Kommandos und Kapos wurde in ihren Werkstätten einquartiert.

Jede Baracke wurde von einem Blockältesten geleitet, dem weitere Funktionshäftlinge zur Seite standen. Räumlich waren die Blocks zweigeteilt: Ein Raum war mit dreistöckigen Betten ausgestattet, in ihm schlief die Mehrzahl der Häftlinge. Ein weiterer Raum, der sogenannte „Tagesraum“, war für den Blockältesten und seine unmittelbaren Untergebenen und Freunde reserviert. In ihm befanden sich verschließbare Schränke, Tisch und Bänke und – separat – ein Bett für jeden; für die ‚gewöhnlichen‘ Häftlinge ein unerreichbarer Luxus. Der Tagesraum diente auch dem Austeilen der Suppe und dazu, die Insassen vor einer Selektion zu versammeln.

‚Gewöhnliche‘ Häftlinge hatten meist nur eine halbe Schlafpritsche als ‚Privatsphäre‘ zur Verfügung. Hier musste die Suppe verzehrt und durchnässte Kleidung getrocknet werden. Die oft von der Bauarbeit verschmutzte Häftlingsuniform, fehlende Möglichkeiten zur Körperhygiene, Ungeziefer und Krankheiten aller Art in Kombination mit der Fernwärme verursachten Gestank und Sauerstoffmangel in den Blocks, die die Häftlinge insbesondere nachts quälten und sie so um den dringend benötigten Schlaf brachten.

Das Leben in der Baracke war stark reglementiert: Nach dem Wecken musste einer der Schlafkameraden das „Bett bauen“, also die Strohmatratze glattstreichen, die dünne Decke straff darüber ziehen und das Kissen rechteckig ausrichten. Dies musste in großer Eile und auf allen drei Stockbetten geschehen. Fiel das gemachte Bett bei der Kontrolle negativ auf, hatten die Häftlinge abends mit Bestrafungen zu rechnen. In der Baracke durfte nicht gefrühstückt werden. Die Häftlinge mussten ihr karges Mahl bei jedem Wetter im Freien verzehren. Der Stubendienst war für die Sauberkeit der Baracke verantwortlich und hatte sie jeden Tag zu kehren und zu schrubben. Nachts mussten die Häftlinge ihre Notdurft in einen Eimer neben dem Eingang verrichten. War dieser voll, wurde der nächste Benutzer im bloßen Hemd auf die Latrine zum Entleeren geschickt. Dabei war es unvermeidlich, sich zu beschmutzen.

Die schweren Lebensbedingungen brachten es mit sich, dass Diebstahl an der Tagesordnung war. Die Häftlinge mussten deshalb ihren gesamten Besitz im Schlaf bei sich führen. „Wenn ein Gefangener weitere Schätze besaß, versteckte er sie zusammen mit dem Essgeschirr in der Holzwolle seiner Matratze oder des Kissens.“[1]

Schlimmer noch als in den Baracken waren die Zustände in zwei großen Zelten, die im Sommer 1943 aufgestellt wurden, um die zahlreichen Neuankömmlinge aufzunehmen. Auf gekiestem Boden standen die üblichen, dreistöckigen Betten, jedes Zelt war für etwa 700 Häftlinge ausgelegt. Schnell waren jedoch über 1.000 Häftlinge in ihnen eingepfercht. Im Sommer stickig heiß und im Winter unbeheizt, waren diese bis mindestens Weihnachten 1943, möglicherweise sogar bis Oktober 1944 in Gebrauch.

(SP)