Der Häftlingskrankenbau im KZ Buna/Monowitz – Geschichte und Aufbau

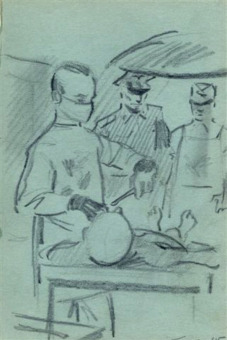

gegen I.G. Farben: Im Häftlingskrankenbau

des KZ Buna/Monowitz

© Serge Smulevic

(Primo Levi / Leonardo Debenedetti: Bericht über die hygienisch-gesundheitliche Organisation des Konzentrationslagers für Juden in Monowitz (Auschwitz – Oberschlesien). In: Primo Levi: Bericht über Auschwitz. Hg. v. Philippe Mesnard. Berlin: BasisDruck 2006, S. 57–96, hier S. 83.)

(Dr. Heinz Kahn: Erlebnisse eines jungen deutschen Juden in Hermeskeil, Trier, Auschwitz und Buchenwald in den Jahren 1933 bis 1945. In: Johannes Mötsch (Hg.): Ein Eifler für Rheinland-Pfalz. Festschrift für Franz-Josef Heyen. Mainz: Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte 2003, S. 641–659, hier S. 654.)

(Primo Levi / Leonardo Debenedetti: Bericht über die hygienisch-gesundheitliche Organisation des Konzentrationslagers für Juden in Monowitz (Auschwitz – Oberschlesien). In: Primo Levi: Bericht über Auschwitz. Hg. v. Philippe Mesnard. Berlin: BasisDruck 2006, S. 57–96, hier S. 76.)

(Noack Treister, Eidesstattliche Erklärung, 3.3.1947, NI-4827. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI, ADB 79 (d), Bl. 1–3, hier Bl. 3.)

Aufgrund miserabler Arbeitsumstände, fehlender Arbeitsschutzkleidung, vollkommen unzulänglicher Verpflegung und Unterbringung waren die Häftlinge des KZ Buna/Monowitz körperlich sehr anfällig für Verletzungen und Krankheiten. Dem ehemaligen Häftling Dr. Robert Waitz zufolge hätten unter „normalen Verhältnissen“ 90 % der Häftlinge von Monowitz „in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen“.[1]

Bei der Einrichtung des KZ Buna/Monowitz im Oktober 1942 war der medizinischen Versorgung der Häftlinge zunächst keine große Bedeutung beigemessen worden. Es wurde lediglich ein Block als ‚Ambulanz‘ ausgestattet, um leichtere Krankheiten behandeln zu können. Dies erwies sich mit dem Auftreten der ersten ansteckenden Krankheiten, etwa Flecktyphus im Dezember 1942, als völlig ungenügend.

Ab Frühjahr 1943 wurde der Häftlingskrankenbau (HKB) sukzessive um spezialisierte Abteilungen erweitert: zunächst ein Block für Infektionskrankheiten und Diarrhöe (März 1943), eine „Innere Station“ und eine allgemeinchirurgische (bis Juni 1943). Daneben bestanden eine zahnärztliche Praxis, eine chirurgische und eine allgemeinmedizinische Station, sogar eine Physiotherapie und ein bakteriologisches Forschungslabor gab es. Überlebende berichten außerdem von einer „Diätküche“[2]. Insgesamt wuchs der HKB bis Anfang 1945 auf neun Baracken an. Die Ausstattung der Räume, von Seiten der SS mit geringem Aufwand angelegt, verbesserte sich aber mit der Zeit. Ab Winter 1942/43 existierte beispielsweise eine Desinfektionskammer für Kleidungsstücke.

Seit seiner Ernennung zum Lagerältesten des Häftlingskrankenbaus im Juni 1943 machte sich der polnische Häftling Stefan Budziaszek (Buthner) um Ausbau und Ausrüstung des Krankenbaus verdient, indem er u.a. für den Bau von Bade- und Waschräumen in einigen Baracken Sorge trug. Dem Mangel an Geräten aller Art versuchte das Personal des HKBs abzuhelfen, indem sie Materialien von der Baustelle, also den I.G. Farben, stahlen und daraus im Lager Gerätschaften zusammenbauen ließen. So wurde etwa Millimeterpapier für Temperaturdiagramme oder Kupferdrähte für Hilfsinstrumente verwendet oder gar eine ganze Dampfmaschine von der Baustelle ‚organisiert‘.

Der Eindruck umfassender medizinischer Versorgung täuscht dennoch: Der Krankenbau entsprach in seinen Standards bei weitem nicht den Notwendigkeiten eines Krankenhauses. Neben qualifiziertem Personal und angemessener Ernährung fehlte es an grundlegenden Medikamenten und Verbandsmaterial, Geräten, Räumlichkeiten und Betten. Im Krankenbau wurden 1944 wöchentlich durchschnittlich 1.000 Häftlinge aufgenommen, behandelt und möglichst rasch wieder entlassen, so „daß die SS-Ärzte weniger Kranke und Sterbende zum Abtransport in die Birkenauer Gaskammern selektierten. Gleichzeitig steigerten die Funktionshäftlinge die Zahl der täglich ambulant behandelten Mitgefangenen von anfänglich 300 auf bis zu 1300 im August 1944.“[3] Die I.G. hatte der Einrichtung eines Krankenbaus nur widerstrebend zugestimmt und sträubte sich gegen seine Erweiterung, so dass die Kranken oft ungeachtet ihrer jeweiligen Krankheit zu zweit in ein Bett teilen mussten.

Bei der Räumung des KZ Buna/Monowitz am 18. Januar 1945 musste die letzte Besatzung des Häftlingskrankenbaus einen großen „Teil der Einrichtung einschließlich dem Röntgengerät, das erst kurze Zeit vorher fertiggestellt worden war, […] auf einem Handwagen“[4] mitziehen. Sie wurden nach dem Todesmarsch ins KZ Buchenwald deportiert, wo sie von der U.S. Army befreit wurden. Die etwa 850 Kranken, die den bevorstehenden Fußmarsch nicht antreten konnten, wurden im KZ Buna/Monowitz zurückgelassen. Die wenigen Überlebenden der folgenden Tage ohne jede Unterstützung wurden am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Viele von ihnen starben in den folgenden Wochen trotz medizinischer Versorgung durch Ärzte und Pfleger der Roten Armee an den Spätfolgen von Haft und Krankheit.

(SP)